最近,DeepSeek火爆出圈,人工智能热度再上新高。在高校,学生们利用AI工具辅助论文写作已越发普遍,相比翻阅厚重的书籍资料或者利用互联网搜索引擎查找资料,借助AI工具让论文撰写方便了很多。但在调查中发现,一些大学生对AI工具产生了依赖,不当使用正呈上升趋势。

下图,这是某高校学生作业群里的一份通告,老师将利用AI工具直接生成的作文全部判了零分。

高校纷纷为“AI工具”使用立规矩

AI可作为学习助手和效率工具,但决不允许成为学术不端的"代笔"。为规范生成式人工智能(如DeepSeek、豆包等)在高校的应用,国内多所大学已出台管理细则,明确划定了合理使用与学术抄袭的边界,强调学生需对自身学术成果的真实性负责。

复旦大学:明确允许和禁止使用AI工具的范围

AI可作为学习助手和效率工具,但决不允许成为学术不端的"代笔"。为规范生成式人工智能(如DeepSeek、豆包等)在高校的应用,国内多所大学已出台管理细则,明确划定了合理使用与学术抄袭的边界,强调学生需对自身学术成果的真实性负责。

复旦大学:明确允许和禁止使用AI工具的范围

允许使用的范围,则包括文献检索、代码调试和统计分析等辅助性工作,但要求经过学生的审核和指导教师的同意,确保AI生成内容的真实性和可靠性。

如果出现严重违规者,论文成绩将被认定不合格,影响学生取得学位。

学生要签字并声明,是否在写作的过程中使用过AI,是不是触及了相应的边界和底线。

天津科技大学:论文智能生成部分不超过40%

天津科技大学去年发布了《关于2024年本科生毕业设计(论文)查重和AIGC检测的通知》,要求对所有本科生的毕业论文进行智能生成内容检测。要求学生论文中智能生成内容比例原则上不超过40%。在2025年本科生毕业设计论文工作中,依旧延续了这一要求。

据了解,目前,北京邮电大学、中国传媒大学、华北电力大学、湖北大学、福州大学、南京工业大学等不少高校,都在试行或出台相关规定或办法,对学生借助AI进行论文写作的行为进行规范。

这一举措无疑是对学生的学术诚信上面的严格考验,也是高校在应对新技术挑战时的一种积极的应对方法。

大学生对“AI”的依赖?

只需轻松动动手指,在聊天框中输入指令,看似一篇像模像样的论文便能瞬间生成。如今,AI 工具迅速崛起,已成为众多大学生辅助完成课程作业、写作、修改论文或报告时的“神器”。

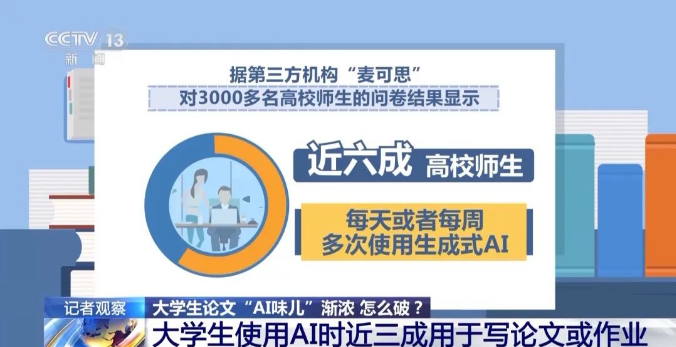

据第三方可得知,近六成高校师生每天或者每周多次使用AI。而大学生在使用AI时,有近三成主要用于写论文或作业。

AI生成内容的准确性?

随着AI人工智能技术的普及,AI辅助写作逐渐渗透学术研究领域。这种技术应用为学者提供便利的同时,也衍生出值得警惕的学术诚信问题,促使教育界建立新的规范体系。

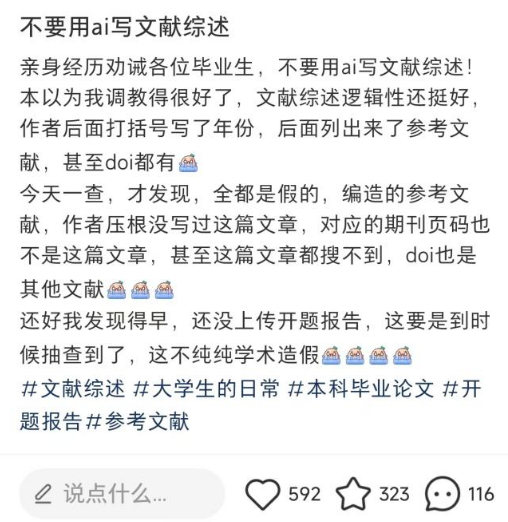

尽管AI智能已经成为辅助完成作业、论文、报告的工具,但所生成的内容却并不一定靠谱。早已有人发现,AI会“造假”,自行编造不存在的参考文献。

AI生成文本存在明显的结构性缺陷。据《科技日报》实证分析,其输出内容常呈现"高形式化、低信息量"特征。具体表现为段落间逻辑衔接流畅,但实质内容重复率高、论证深度不足、创新观点稀缺。这种"学术包装"现象可能误导评审人员对研究质量的判断。

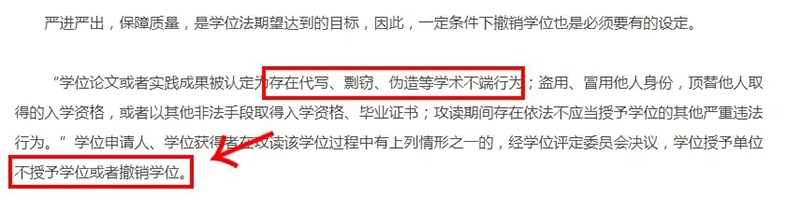

2024年4月26日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过了《中华人民共和国学位法》。其中明确规定,学位论文或者实践成果被认定为存在代写、剽窃、伪造等学术不端行为的,经学位评定委员会决议,学位授予单位不授予学位或者撤销学位。

AI确实是一个强大的助手,能够激发灵感并显著提升写作效率,但它仅仅是创作过程中的一个起点,而非终点。尽管AI能高效的生成初稿,但这并不意味着这些文字具备相应的学术价值。最终提交的论文需要经过我们反复的推敲、精心雕琢,在AI提供的框架和素材之上,不断的对文章进行修改和完善,直到达到最佳状态。AI生成的初稿只是我们创意过程的起点,而最终的论文,必然凝聚着我们的心血与智慧,是多次修改与打磨的结晶。